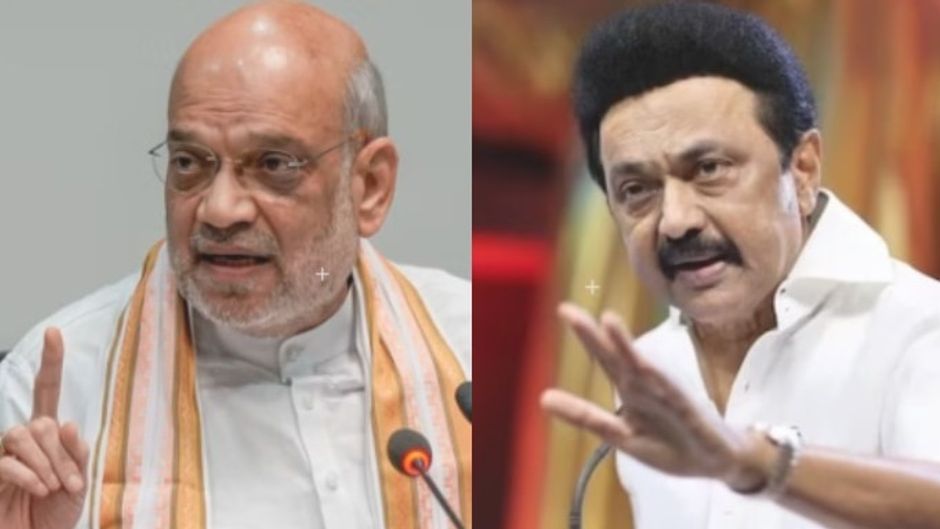

फरवरी की 26 तारीख को कोयंबतूर समेत तीन जिलों में भाजपा कार्यालयों का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, "परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों को एक भी सीट नहीं गंवानी पड़ेगी."

अमित शाह का यह बयान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या कम होने की आशंका जाहिर की थी.

स्टालिन ने कहा था, “2026 की जनगणना के आधार पर लोकसभा का परिसीमन बेहद खतरनाक है. तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में बहुत अच्छा काम किया है. लेकिन अब इसी वजह से संसद में हमारी ताकत कम हो जाएगी. अगर यह हमारी आवाज को दबा सकता है, तो इसे कैसे सही ठहराया जा सकता है?”

सीएम स्टालिन ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई. मामला बढ़ते देख गृहमंत्री अमित शाह को आगे आना पड़ा. गृहमंत्री के बयान के बावजूद विवाद कम नहीं हो रहा है. ऐसे में समझते हैं कि परिसीमन को लेकर पूरा विवाद क्या है और क्या इससे लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ जाएगी?

परिसीमन क्या है और ये क्यों होता है?

परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसे हर जनगणना के बाद करना जरूरी है. जनगणना के बाद देश की आबादी को लेकर नया डेटा आता है. जनसंख्या से जुड़े इन आंकड़ों के आधार पर ही संसद में सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय करने की प्रक्रिया शुरू होती है. यही प्रक्रिया परिसीमन कहलाता है. परिसीमन का मुख्य मकसद यह तय करना है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या करीब-करीब बराबर हो.

1976 तक हर भारतीय जनगणना के बाद पूरे देश में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का पुनर्वितरण किया जाता था. ऐसा 1951, 1961 और 1971 की जनगणनाओं के आधार पर तीन बार हुआ.

परिसीमन पर अभी विवाद क्यों शुरू हो गया है?

1975 में आपातकाल के दौरान संविधान का 42वां संशोधन पारित हुआ. इसके बाद से लेकर 2001 की जनगणना तक संसद और राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या को स्थिर कर दिया गया. ऐसा इसलिए किया गया ताकि जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर वाले राज्य संसद में प्रतिनिधित्व खोए बिना परिवार नियोजन के उपायों को लागू कर सकें. हालांकि, इस बीच देश में 5 बार जनगणना हो चुकी है.

आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी, तब देश की आबादी करीब 121 करोड़ थी. यानी 1971 के मुकाबले 2.25 गुना ज्यादा, लेकिन लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ीं. 2001 में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव जरूर किया गया, लेकिन लोकसभा में हर राज्य में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या को घटाया और बढ़ाया नहीं गया. सरकार ने जनसंख्या बढ़ने के बावजूद यह फैसला सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी राज्यों के विरोध के कारण लिया था.

2021 वाली जनगणना अभी होनी है. इस जनगणना के बाद परिसीमन भी होना है. 28 मई 2023 को नई संसद के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने भी कहा था कि आने वाले समय में लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी. नई लोकसभा भवन में 888 सांसदों के बैठने की भी व्यवस्था की गई है.

दूसरी तरफ दक्षिणी राज्य इस बार भी सीटों की संख्या स्थिर रखना चाहते हैं. उन्हें डर है कि सीटों की संख्या बढ़ी तो इससे उनको नुकसान होगा. इसी वजह से अब एक बार फिर परिसीमन को लेकर विवाद शुरू हो गया है.

दक्षिणी राज्य परिसीमन का विरोध क्यों कर रही है और उनका क्या कहना है?

दक्षिणी राज्यों में अभी जितनी लोकसभा सीटें हैं, उसकी संख्या बढ़ेगी लेकिन कम नहीं होगी. हालांकि, ये बात सही है कि 46 साल से रुका हुआ परिसीमन अगर जनसंख्या को आधार मानकर होगा, तो इससे लोकसभा में हिंदीभाषी राज्यों के मुकाबले दक्षिणी राज्यों की सीटें करीब आधी रह जाएंगी.

विरोध कर रहे दक्षिणी राज्यों के नेताओं का मानना है कि इससे उनकी राजनीतिक ताकत राष्ट्रीय स्तर पर कम हो जाएगी. सितंबर 2023 में संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के दौरान डीएमके नेता कनिमोझी ने भी कुछ इसी तरह की बात कही. उन्होंने कहा था, "...अगर परिसीमन जनसंख्या जनगणना पर आधारित होने जा रहा है, तो यह दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम कर देगा... तमिलनाडु के लोगों के मन में डर है कि हमारी आवाज को कमजोर कर दिया जाएगा."

पिछली बार हर 10 लाख आबादी पर एक लोकसभा सीट का फॉर्मूला अपनाया गया था. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 2025 के लिए जनसंख्या अनुमान के आधार पर देखें तो देश में पिछले परिसीमन के फॉर्मूला के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या 1397 के करीब हो सकती है. अब ग्राफिक्स में देखते हैं कि इसी फॉर्मूला को अपनाया गया तो देश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हो जाएंगी…

परिसीमन से BJP को फायदा होने का आरोप कितना सही है?

दक्षिणी भारत के क्षेत्रीय दलों का मानना है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से उत्तर भारत में भाजपा जैसी पार्टियों को फायदा होगा. कांग्रेस भी इस चिंता से सहमत है.

इसकी बड़ी वजह ये है कि 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में राम मंदिर आंदोलन के दम पर भाजपा के उदय और मंडल आंदोलन के बाद यह पार्टी सबसे ज्यादा हिंदी पट्टी में ही मजबूत है.

कांग्रेस हिंदी पट्टी में लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है. हाल ये है कि इन दोनों राज्यों के कुल 120 सीटों में से कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव जीत सकी. जबकि 5 दक्षिणी राज्य कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुल मिलाकर 36 सीटें जीती हैं.

यही वजह है कि कांग्रेस को डर है कि अगर हिंदी पट्टी में सीटों की संख्या बढ़ती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा. इससे बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी आसान हो जाएगा.

लोकसभा में फिलहाल जितनी सीटें हैं, उस हिसाब से अगर परिसीमन के बाद लोकसभा में 888 सीटें होती हैं, तो बहुमत का आंकड़ा 445 होगा. 2019 में BJP को कुल 303 सीटें मिली थीं. इनमें 168 सीटें हिंदीभाषी राज्यों से थीं. यानी करीब 55% सीटें.

मान लीजिए परिसीमन के बाद BJP 2019 का ही प्रदर्शन दोहराती है, तो उसे हिंदी भाषी राज्यों से ही 309 सीटें मिलेंगी. यानी बहुमत के लिए जरूरी सीटों में से करीब 70% सीटें BJP हिंदी भाषी 8 प्रमुख राज्यों से हासिल कर सकती हैं.

यही वजह है कि दक्षिणी राज्य परिसीमन को बीजेपी के सत्ता में टिके रहने का मजबूत हथियार और लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं.

इंडिया टुडे की ये रिसर्च स्टोरी भी पढ़ें...

NDA की सत्ता 21 प्रदेशों यानी 66% आबादी पर; मैप में देखिए 2014 के बाद कैसे बदला BJP का शासन?

फरवरी की 20 तारीख को रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही दिल्ली में नई सरकार बन गई है. इसके साथ ही अब देश के 21 प्रदेशों में BJP या उसके सहयोगी दलों की सरकार होगी.

इनमें से 15 प्रदेशों में अपने दम पर बीजेपी शासन कर रही है, जबकि 6 राज्यों में NDA यानी BJP और उसके सहयोगी दलों की सरकार है. देश की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस अपने दम पर सिर्फ 3 राज्यों में शासन कर रही है. भारत के राजनीतिक ग्राफ में देखिए कितने राज्यों में बीजेपी का शासन है. पूरी स्टोरी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें