संविधान की उद्देशिका में भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है. हमारे लोकतंत्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक संविधान में प्रतिष्ठापित नागरिकों के मूलभूत अधिकार हैं जिनमें बोलने की आजादी भी है.

मगर हाल के सालों में हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में स्वतंत्रता और न्याय का यह प्राथमिक सिद्धांत तीखे दबाव झेल रहा है, क्योंकि भारत लगातार ज्यादा क्षणभंगुर या छुईमुई भावनाओं के गणराज्य में तब्दील होता जा रहा है. यही नहीं, ब्रिटिश औपनिवेशिक हुक्मरानों के बनाए एक दंड प्रावधान—भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) 1860 की धारा 295(ए)—ने आहत भावनाओं की बहानेबाजी को निर्विरोध कानूनी स्वीकृति दे दी है.

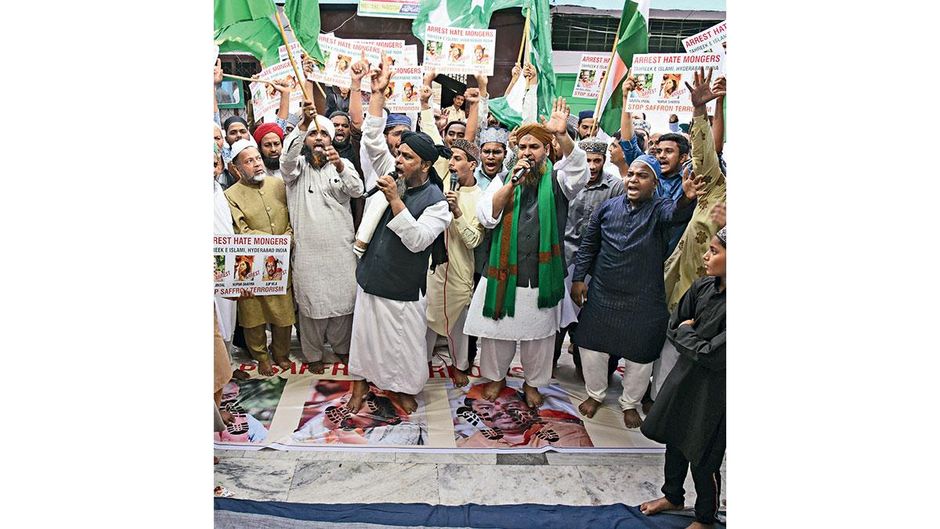

अक्सर ईशनिंदा कानून का भारतीय संस्करण कहे जाने वाले इस कानून के अंधाधुंध इस्तेमाल ने आलोचकों को उदार लोकतंत्र में ऐसे कानून की वैधता पर सवालिया निशान लगाने को मजबूर कर दिया. इससे भी बदतर है राजनैतिक विरोधियों में ईशनिंदा को लेकर हाय-तौबा मचाने और अपने-अपने नैरेटिव के मुताबिक इस कानून की व्याख्या करने का प्रतिस्पर्धी जज्बा. इसका उपयोग, बल्कि दुरुपयोग, जुलाई की शुरुआत में उस वक्त हास्यास्पद ऊंचाई पर पहुंच गया जब उत्तर प्रदेश में एक फूड स्टॉल के मालिक को हिंदू देवी-देवताओं के छापे वाले अखबार में मांस लपेटने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया.

धारा 295(ए) के मुताबिक अगर कोई शख्स दुर्भावनापूर्वक बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों या दृश्य निरूपणों के जरिए नागरिकों के किसी भी अन्य वर्ग की धार्मिक भावनाओं का अपमान करता या अपमान करने की कोशिश करता है तो वह तीन वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है.

हालांकि भारत में ईशनिंदा के खिलाफ आधिकारिक रूप से कोई कानून नहीं है, पर यह धारा ऐसे एक कानून के सबसे करीब पड़ती है. ब्लैसफेमी या ईशनिंदा को ''ईश्वर या पवित्र वस्तुओं के बारे में उन्हें अपवित्र करने के तरीके से बोलने’’ या ''दैवीय वस्तुओं के बारे में बुरा बोलने के कृत्य या अपराध’’ के रूप में परिभाषित किया जाता है.

बहस हो सकती है कि देवी-देवताओं की तस्वीर वाले अखबार में मांस लपेटना क्या जान-बूझकर ईश्वर का निरादर करना है, पर तथ्य यह है कि इसे संज्ञेय अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो पुलिस को एफआइआर दर्ज करते ही या उसके द्वारा शिकायत को 'यथोचित’ मानते ही न्यायिक रूप से स्वीकृत वारंट के बिना गिरफ्तार करने की अनुमति देता है. इससे कानून के दुरुपयोग की गुंजाइश पैदा हो जाती है. इसके साथ न्यायिक देरी को और जोड़ लें तो राजनैतिक पार्टियां अभियोजन या इस्तगासे की प्रक्रिया का इस्तेमाल दंड के रूप में करती हैं.

ठीक यही हो रहा है. अगर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा पैगंबर के खिलाफ अपने अपमानजनक कथन के कारण गैर-भाजपा शासित राज्यों में कई एफआइआर का सामना कर रही हैं, तो भाजपा के नेता टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को कोलकाता में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दौरान देवी काली के उनके बखान के लिए गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं.

उधर, एक फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस टीमों की तरफ से आइपीसी के अन्य प्रावधानों के अलावा धारा 295ए के तहत आरोप लगाए जाने के बाद पिछले दो हफ्तों से पुलिस और न्यायिक हिरासत में हैं. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 2018 में पोस्ट किए गए जुबैर के एक ट्वीट से कथित तौर पर उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

दरअसल, सोशल मीडिया पर बरपे हंगामों ने जो अक्सर राजनैतिक इरादों से संजोए जाते हैं, पुलिस को कार्रवाई के लिए उकसाया. मसलन, असम के नौगांव में जब भगवान शिव की वेशभूषा पहने एक अभिनेता ने नुक्कड़ नाटक में ईंधन की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के दखल देने के बाद ही छोड़ा. सरमा ने कहा, ''मौजूदा मुद्दों पर नुक्कड़ नाटक ईशनिंदा नहीं है. वस्त्र धारण करना कोई अपराध नहीं है जब तक कि अपमानजनक बातें न कही गई हों.’’

मगर हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता. धारा 295ए का प्रेत अभिनेताओं, लेखकों, फिल्मकारों और कॉमेडियन को नियमित तौर पर सताता रहता है. इलाहाबाद हाइकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर कहते हैं, ''इसके प्रयोग की जिम्मेदारी पुलिस के विवेक पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए. मुझे लगता है कि बोलने और अभिव्यक्ति के मूलभूत अधिकार की रक्षा करते हुए यथोचित प्रतिबंध तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जरूरत है. इस प्रावधान से लोगों के सिर पर तलवार लटकी रहती है.’’

ज्यादा परेशानी की बात यह कि धारा 295ए के दायरे को धर्म से आगे बढ़ाया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 11 जुलाई को एक 20 वर्षीय लड़के को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर कथित तौर पर पोस्ट की थी. उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 153, 295ए, 505 और सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) कानून की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया. शिवाजी और रानी पद्मावती सरीखी ऐतिहासिक शख्सियतों के बारे में सामग्री प्रकाशित करने या फिल्म बनाने के खिलाफ भी धारा 295ए का इस्तेमाल किया गया है.

कानून का विकास

यह धारा 1927 में ब्रिटिश सरकार लाई थी. पंडित चामुपीति ने 1926 में पैगंबर मुहम्मद के जीवन पर आधारित रंगीला रसूल शीर्षक पुस्तिका लिखी. मुसलमानों के मुताबिक इसमें पैगंबर का अपमान किया गया, जिसकी वजह से लाहौर में व्यापक हिंसा हुई. मगर पंजाब हाइकोर्ट ने प्रकाशक महाशय राजपाल को बरी कर दिया, क्योंकि आइपीसी में ईशनिंदा के कृत्यों को दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं था.

बाद में राजपाल की हत्या कर दी गई और सरकार ने सोचा कि एक कानून बनाना चाहिए ताकि धार्मिक अपमानों के खिलाफ कदम उठाने के लिए लोगों के पास कानूनी रास्ता हो और वे कानून अपने हाथ में न लें.

धारा 295ए स्वतंत्र भारत में भी कायम रही, हालांकि यह न तो लोगों को अपमानजनक बातें कहने से रोक सकी और न ही हिंसा को. करीब एक सदी पहले कानून बनाते वक्त मसौदा समिति ने धारा 295ए की व्यापक शब्दावली पर चिंता जाहिर की थी और भविष्यवाणी की थी कि इसका उपयोग केवल ''अपमानजनक लिखने वालों’’ को ही नहीं बल्कि धार्मिक असहमति को भी निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है. यह सही साबित हुआ.

धारा 295ए को दी गई चुनौती के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने 1957 में फैसला दिया कि यह संवैधानिक तौर पर वैध है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के मुताबिक ''जन व्यवस्था के हित में’’ यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर ''यथोचित प्रतिबंध’’ है. बाद में एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि वाणी के प्रयोग और जन व्यवस्था के बीच कपोल-कल्पित और दूर-दराज का नहीं बल्कि नजदीकी रिश्ता होना जरूरी है.

फिर 1989 में शीर्ष अदालत ने फैसला दिया कि बोलने और अव्यवस्था के बीच संबंध वैसा ही होना चाहिए जैसा ''बारूद में चिंगारी’’ का होता है. 2011 में उसने फिर स्पष्ट किया कि केवल उसी बोल को दंडित किया जा सकता है जो ''आसन्न अराजक कार्रवाई के उकसावे’’ के बराबर हो. 2015 में श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पैरोकारी और उकसावे के बीच फर्क करते हुए कहा कि बोलने की आजादी को सीमित करने वाले कानून की संकीर्ण ढंग से व्याख्या की जानी चाहिए, अन्यथा बोलने की आजादी पर इसके असर भीषण और संपूर्ण होंगे.

अलबत्ता ऐसी कैफियतों का कम ही असर पड़ा, क्योंकि आइपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत अंधाधुंध गिरफ्तारियां जारी रहीं. हालांकि धारा 295ए ऐसी धारा है, जिसका वास्ता सीधे ईशनिंदा से है, पर आइपीसी में धर्म के विरुद्ध अपमानजनक कृत्यों के लिए धारा 295 से लेकर 298 तक एक समूचा अध्याय (15) है. इन धाराओं के अलावा धारा 153, 153ए और 153बी भी हैं जो नफरत फैलाने वाली बातों से संबंधित हैं.

आलोचकों का कहना है कि इनका इस्तेमाल असहमत व्यक्ति और घृणा फैलाने वाले के बीच अक्सर फर्क नहीं कर पाता. हैदराबाद स्थित नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के वाइस-चांसलर फैजान मुस्तफा कहते हैं, ''अत्यधिक संवेदनशील लोगों की भावनाओं की कोई प्रासंगिकता नहीं है. कसौटी यह है कि साधारण, समझदार आदमी ने आहत महसूस किया या नहीं.’’

इसके अलावा, धारा 295ए की मौजूदा व्याक्चया सरकार से यह साबित करने की मांग नहीं करती कि धार्मिक भावनाएं वास्तव में आहत हुईं. महज आशंका पर ही अंधाधुंध एफआइआर दर्ज हुईं. न्यायमूर्ति माथुर कहते हैं, ''इस धारा के तहत आपराधिक कृत्य की स्थापना के लिए अन्य घटकों की जांच बहुत ज्यादा विवेक पर निर्भर है, जो न्याय की व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है. इस आरोप की पहचान के लिए हमें ज्यादा निश्चित शब्दावली की जरूरत है.’’

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट कहती है कि धारा 153ए के तहत दर्ज मामलों ने 2014 के बाद 458 फीसद की छलांग लगाई. 2018 और 2020 के बीच ये तकरीबन दोगुने हो गए, हालांकि महज 20.4 फीसद मामलों में दोष सिद्ध किया जा सका. धारा 295ए के बारे में अलग डेटा नहीं है, पर अन्य संकेतक मौजूद हैं. एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के हाल ही के अध्ययन में कहा गया कि ''लोगों के भीतर अपने धर्म के खिलाफ साजिश होने और धार्मिक भावनाएं आहत होने का एहसास उन मुख्य उत्प्रेरकों में था जिनकी वजह से बीते तीन साल में विज्ञापनों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गईं.’’

कानूनी अड़चन

भाजपा के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने एक याचिका दाखिल करके नफरत फैलाने वाली बातों से जुड़ी धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि धारा 295 के बारे में 1957 के फैसले को पलटना मुश्किल हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने इसकी संवैधानिकता का अनुमोदन किया था. लिहाजा अगर अदालत अपने विचार बदले भी तो इसके लिए कम से कम सात जजों की पीठ की जरूरत होगी.

प्रक्रिया यह है कि 295ए को चुनौती देने वालों को पहले दो जजों की पीठ को (जिनके समक्ष कोई भी याचिका शुरू में जाती है) सहमत करना होगा कि 1957 के फैसले के औचित्य पर संदेह करने के पर्याप्त कारण हैं. अगर मान जाती है तो इस पीठ के लिए याचिका को पांच जजों की पीठ के पास भेजना जरूरी होगा, जिसे (मान जाने पर) फिर इसे सात जजों की पीठ को भेजना होगा, जो गुण-दोषों के आधार पर मामले की सुनवाई करेगी.

इसलिए 295ए से निजात पाने का अकेला तरीका यही है कि संसद इसे रद्द या संशोधित करे. प्रोफेसर मुस्तफा कहते हैं, ''उदार आधुनिक लोकतंत्र में बोलने की आजादी को बेशकीमती माना जाना चाहिए, इसलिए ईशनिंदा को गैर-आपराधिक बनाया जाना चाहिए. इसी के अनुरूप धारा 295ए को आइपीसी से निकाल देना चाहिए.’’

न्यायमूर्ति माथुर को लगता है कि धारा 295 को खत्म करने का वक्त अभी नहीं आया है. इसके बजाए वे पुलिस और न्यायपालिका में तत्काल सुधारों की वकालत करते हैं. वे कहते हैं, ''हमें पुलिस को ज्यादा स्वतंत्र और जिम्मेदार बनाना ही होगा. ऐसे मामलों में न्यायपालिका को अत्यंत संवेदनशील होना चाहिए... इन पर न्यायिक निर्णय के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने की जरूरत है.’’

न्यायपालिका और विधायिका की जो भी प्रतिक्रिया हो, आम राय यही है कि धारा 295ए के प्रयोग को लेकर और ज्यादा स्पष्टता होनी चाहिए ताकि इसे डराने-धमकाने के औजार के रूप में इस्तेमाल किए जाने से बचाया जा सके. अस्थायी व्यवस्था से ज्यादा ऐसे व्यापकतर न्यायिक और विधायी सुधारों की जरूरत है जो संविधान के मुताबिक पंथनिरपेक्षता के आदर्श की रक्षा सुनिश्चित कर सकें.

धारा 296ए की मौजूदा व्याख्या सरकार से यह साबित करने की मांग नहीं करती कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. महज आशंका के चलते अंधाधुंध एफआइआर दर्ज हुईं

भारत में ईशनिंदा कानून

ईशनिंदा के खिलाफ भारत में कोई निश्चित कानून नहीं है. भारतीय दंड संहिता का अध्याय 15—धारा 295 से 298—''धर्म से जुड़े अपराधों’’ से निपटता है. धारा 295ए ईशनिंदा कानून के प्रावधानों के सबसे करीब है. धारा 153, 153ए और बी नफरत फैलाने के अपराधों से निपटती हैं

धारा 295

कब लागू होती है: अगर कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी धर्म के अनुयायियों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली किन्हीं भी धार्मिक वस्तुओं को, जिनमें मूर्तियों और धर्मग्रंथों से इतर वस्तुएं शामिल हैं, इरादतन नुक्सान पहुंचाता, नष्ट करता या अपवित्र करता है

सजा: दो वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों

धारा 295ए

कब लागू होती है: अगर कोई व्यक्ति बोले या लिखे गए शब्दों से या दृश्य निरुपणों से विद्वेषपूर्वक भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं का अपमान करता या अपमान करने की कोशिश करता है

सजा: तीन साल की जेल या जुर्माना या दोनों

धारा 296

कब लागू होती है: अगर कोई व्यक्ति किसी भी वैध धार्मिक समागम या समारोहों में इरादतन उपद्रव उत्पन्न करता है

सजा: एक साल की जेल या जुर्माना या दोनों

धारा 297

कब लागू होती है: अगर कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी कि उसके इस कृत्य से नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंच सकती है, किसी भी अंत्येष्टि स्थल का अतिक्रमण करता है

सजा: एक साल की जेल या जुर्माना या दोनों

धारा 298*

कब लागू होती है: कोई भी व्यक्ति, जो व्यथित के प्रति इरादतन कोई भी शब्द उच्चारित करता है, कोई भी दृश्य या श्रव्य ध्वनि या संकेत उत्पन्न करता है, जिससे उस व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत हों

सजा: एक साल की जेल या जुर्माना या दोनों

धारा 153, 153ए और 153बी

कब लागू होती है: अगर कोई व्यक्ति जान-बूझकर या निर्दयतापूर्वक किसी भी रूप में दंगों या धार्मिक शत्रुता को उकसाता या फैलाता है

सजा: पांच साल की जेल या जुर्माना या दोनों

*अन्य धाराओं की तरह इस धारा के तहत भी अपराध समझौता योग्य और गैर जमानती हैं.

दुनिया भर में ईशनिंदा कानून

फिलहाल दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में ईशनिंदा के अपराध के लिए परिभाषित आपराधिक सजाओं के प्रावधान हैं. केवल दो देशों—ईरान और पाकिस्तान—में ईशनिंदा करना साबित होने पर मृत्यु दंड का प्रावधान है. ईशनिंदा का अपराध किसी एक धर्म से जुड़ा हो सकता है, जैसे कतर में, या सभी धर्मों के प्रति हो सकता है, जैसे डेनमार्क में

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1952 में फैसला दिया कि ईशनिंदा 'असंवैधानिक’ है. 1955 में ऑस्ट्रेलिया में और 2008 में इंग्लैंड में इसे पूर्णत: समाप्त कर दिया गया. संयुक्त राष्ट्र उन देशों की भर्त्सना करता है जहां ईशनिंदा कानून कायम हैं. यह इस दलील को स्वीकार करता है कि ईशनिंदा कानूनों का इस्तेमाल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाने के औजार के रूप में किया जाता है