गरजते बादलों के साथ हो रही घनघोर बारिश में खचाखच भरी बस में बैठकर मैं कन्नौज की ओर बढ़ रही थी और मेरी यादें बचपन की ओर भाग रही थीं. मेरे कानों में एक आवाज गूंजने लगी. हर शाम गले में इत्र की शीशियों का बड़ा-सा बक्सा टांगे फेरी लगाते इत्रवाले की आवाज. वह अकसर मेरी दादी के घर आता. मेरी दादी बदलते मौसम के मुताबिक उससे इत्र खरीदा करती थीं और कहतीं कि यादों का नाता सबसे ज्यादा गंध से जुड़ा होता है.

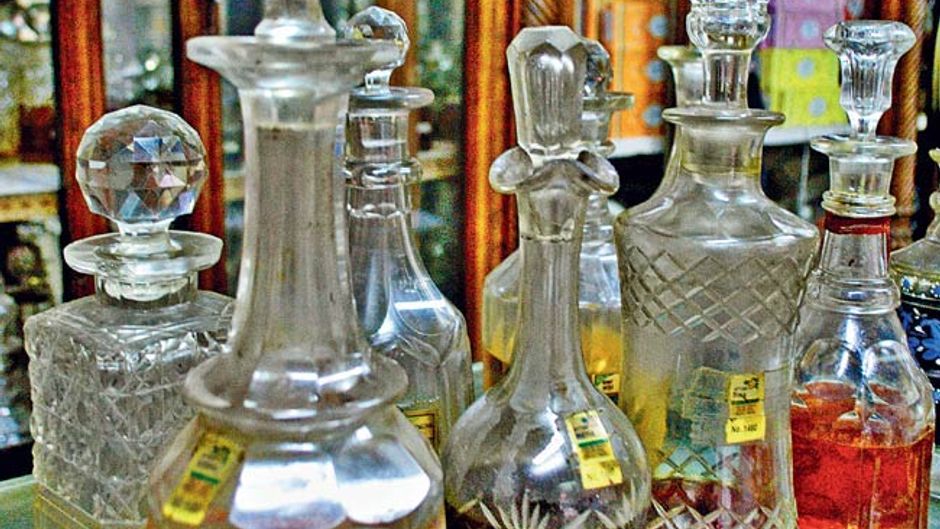

इत्रवाला अपनी पतली उंगलियों से रूई लगी बारीक तीलियों को विभिन्न क्रिस्टल शीशियों में रखे इत्र में डुबोकर खुशबू के कई नमूने हमारे सामने पेश करता. खुशबू में भीगे वे लम्हे हमें अपने जादू में बांध लेते. उनमें से कुछ इत्र की बहुत खास खुशबू मानो अब भी सांसों से लिपटी हुई है.

अचानक बस के हॉर्न की कर्कश आवाज ने मेरी तंद्रा भंग कर दी. खिड़की से बाहर देखा तो बादल जमकर बरस रहे थे. बस ने मुझे मुख्य सड़क पर उतार दिया और डीजल के धुएं और कीचड़ के बीच छोड़कर आगे निकल गई. कन्नौज ऐसी जगह है, जहां ऊपरी तौर पर देखने के लिए कुछ खास नहीं है पर खोजी तबीयत के लोगों के लिए इस जगह में बेशुमार आकर्षण मौजूद है.

गंगा तट पर बसा कन्नौज हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी था. यहां इत्र का कारोबार फल-फूल रहा था. कन्नौज को इत्र के आसवन (डिस्टिलेशन) और बनाने का तरीका फारस से मिला था. आज जबकि ज्यादातर पुराने शहरों ने अपनी जड़ों से नाता तोड़कर एक नया वेश धारण कर लिया है, इत्रों के इस शहर ने इत्र बनाने की प्राचीन कला को आज भी अपने कलेजे से लगाकर रखा हुआ है और मैं उसी कला के रहस्य को तलाशने इस शहर में आई हूं.

मैंने एक रिक्शे वाले को आवाज दी और ट्रैफिक के जंजाल से निकलकर पुराने शहर के मुख्य इलाके की ओर चल पड़ी. चंद मिनटों में मेरे सामने इस प्राचीन शहर के गौरवशाली अतीत के पन्ने खुलने लग—चंदन की पुरानी डिस्टिलरी, इत्र की पुरानी दुकानें और प्राचीन मंदिर.

मैं प्रगति अरोमा डिस्टिलरी के पुष्पराज जैन की मेहमान थी, जिनका परिवार पिछली सात पीढिय़ों से इत्र के कारोबार में लगा हुआ है. उन्होंने मुझे अपनी डिस्टिलरी में घुमाया, जहां इत्र बनाने के लिए आज भी हाइड्रो डिस्टिलेशन के पारंपरिक तरीके का इस्तेमाल किया जाता है. तांबे के बड़े से कड़ाहों और बांस से बनी पाइपों के जरिए अत्तर और हाइड्रोसोल (गुलाब जल, केवड़ा जल) तैयार किए जाते हैं.

जैन अपनी कला के प्रति पूर्णत: समर्पित हैं. उन्होंने बताया कि टॉप, मिडल और बेस नोट्स विधि से बनाए गए आधुनिक जमाने के परफ्यूम से उलट पारंपरिक तरीके से इत्र बनाते समय यह ध्यान देना जरूरी होता है कि 'चंदन की लकड़ी या तिल के तेल को मिलाने पर’ फूल या लकड़ी के अर्क का बराबर मिश्रण तैयार हो

कन्नौज में 250 से ज्यादा इत्रघर हैं, जिनमें से कई टूट-फूट रहे हैं. पहली नजर में ऐसा लगता है कि पूरा कन्नौज किसी-न-किसी रूप में इत्र बनाने के काम में लगा हुआ है. ताजे तोड़े गए फूलों की छंटाई करते, सही माप में पानी और तेल मिलाते, खास तापमान तय करते और अर्क इकट्ठा करते प्रशिक्षित हाथ (और नाक!) बरबस आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं.

ऊंची दीवारों के अंदर इत्र बनाने के राज छिपाए अपनी चुप्पी में खोए इस शहर का एक शोरगुल भरे बाजार में तब्दील हो जाना हैरान करता है. विजय मार्केट की गहमागहमी के बीच से गुजरने पर शहर का बदला हुआ चेहरा दिखाई देता है. हर तरफ सुगंधित तेल, सुगंधित सामान, बेहतरीन अगरबत्तियों और इत्र की दुकानें नजर आती हैं.

कन्नौज की सजी-धजी दुकानों, चक्कर लगाते फेरीवालों और स्ट्रीट फूड के स्टॉल से भरी सड़कों से बड़ी मुश्किल से खुद को अलग कर, भीड़ से बचते-बचाते मैं इत्र की एक पुरानी दुकान पर पहुंची, जहां धनिए, गली में पड़े गोबर और बगल की मिठाई की दुकान से आने वाली विभिन्न गंधों के मेल से हवा में एक अजीब महक भरी हुई थी.

राधा सरन अपने स्टॉक के बीच बैठे थे. मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उनसे इत्र की विभिन्न किस्मों के बारे में पूछने लगी. पुराने जमाने के अंदाज और ऊंची आवाज में बोलते हुए वे एक दार्शनिक जैसे लग रहे थे, ''मेरी जवानी का राज ये इत्र हैं. ये याददाश्त को जगाए रखते हैं.”

उन्होंने एक पुराने बक्से से कुछेक बोतलें निकालीं और मुझे उनमें रखे इत्र को सूंघने के लिए कहा. उनमें बारिश की महक थी. मिट्टी की सोंधी गंध के साथ लिपटी चंदन की हल्की-सी महक सबसे नशीली खुशबुओं में से एक है और कोई आश्चर्य नहीं कि यह सबसे ज्यादा बिकती है.

मैं विभिन्न इत्र और लोशनों को अपने हाथ पर लगाकर उनकी सुगंध का आनंद ले रही थी. इसी बीच मेरे लिए बगल की मिठाई की दुकान से ताजा गाढ़ी लस्सी का एक बड़ा-सा गिलास पेश किया गया, जिसमें से गुलाब जल की खुशबू आ रही थी. इसे अलीगढ़ इलाके में उगाए गए खास दमश्क गुलाबों से ही बनाया जाता है. इसके लिए कन्नौज खासा मशहूर है.

इस शहर में और भी खास चीजें हैं. जौनपुर के इब्राहिम शाह के शासन में बनाए गए ऐतिहासिक मकबरों के अवशेष, जहां से पूरा शहर नजर आता है. इन मकबरों के सामने का हिस्सा सादा, लेकिन मजबूत है. उन पर उकेरे गए भित्तिचित्रों के रंग फीके पडऩे लगे हैं, फिर भी उनकी खूबसूरती अब भी शबाब पर है. वहां मेरे अलावा कबूतरों की मंडली जमा थी और दूर से स्कूली बच्चों की धमाचौकड़ी सुनाई दे रही थी.

मैंने आखिरी शाम गंगा तट पर स्थित सिद्धेश्वर मंदिर के शांत प्रांगण में बिताई, जो पूजा करने आए आम लोगों और चंद उम्रदराज साधुओं से भरा था. बच्चे भी थे, जो नदी में पत्थर फेंककर मजा ले रहे थे और मैं नदी की लहरों का संगीत सुनने में मग्न थी. क्षितिज पर सूरज की यात्रा पूरी हो चली थी.

अपने शहर वापस जाने के लिए मैंने शाम की बस पकड़ी और उसमें बैठकर आखिरी बार मुड़कर इस शहर पर नजर डालते हुए इसके सुनहरे अतीत को अपनी कल्पना की आंखों से देखने की कोशिश की. उस अतीत को, जब इसकी गलियों में दूर-दराज के शहरों से इत्र, मसाले और रेशम लेकर आने वाले व्यापारियों और यात्रियों का जमघट लगा रहता होगा.

इत्रवाला अपनी पतली उंगलियों से रूई लगी बारीक तीलियों को विभिन्न क्रिस्टल शीशियों में रखे इत्र में डुबोकर खुशबू के कई नमूने हमारे सामने पेश करता. खुशबू में भीगे वे लम्हे हमें अपने जादू में बांध लेते. उनमें से कुछ इत्र की बहुत खास खुशबू मानो अब भी सांसों से लिपटी हुई है.

अचानक बस के हॉर्न की कर्कश आवाज ने मेरी तंद्रा भंग कर दी. खिड़की से बाहर देखा तो बादल जमकर बरस रहे थे. बस ने मुझे मुख्य सड़क पर उतार दिया और डीजल के धुएं और कीचड़ के बीच छोड़कर आगे निकल गई. कन्नौज ऐसी जगह है, जहां ऊपरी तौर पर देखने के लिए कुछ खास नहीं है पर खोजी तबीयत के लोगों के लिए इस जगह में बेशुमार आकर्षण मौजूद है.

गंगा तट पर बसा कन्नौज हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी था. यहां इत्र का कारोबार फल-फूल रहा था. कन्नौज को इत्र के आसवन (डिस्टिलेशन) और बनाने का तरीका फारस से मिला था. आज जबकि ज्यादातर पुराने शहरों ने अपनी जड़ों से नाता तोड़कर एक नया वेश धारण कर लिया है, इत्रों के इस शहर ने इत्र बनाने की प्राचीन कला को आज भी अपने कलेजे से लगाकर रखा हुआ है और मैं उसी कला के रहस्य को तलाशने इस शहर में आई हूं.

मैंने एक रिक्शे वाले को आवाज दी और ट्रैफिक के जंजाल से निकलकर पुराने शहर के मुख्य इलाके की ओर चल पड़ी. चंद मिनटों में मेरे सामने इस प्राचीन शहर के गौरवशाली अतीत के पन्ने खुलने लग—चंदन की पुरानी डिस्टिलरी, इत्र की पुरानी दुकानें और प्राचीन मंदिर.

मैं प्रगति अरोमा डिस्टिलरी के पुष्पराज जैन की मेहमान थी, जिनका परिवार पिछली सात पीढिय़ों से इत्र के कारोबार में लगा हुआ है. उन्होंने मुझे अपनी डिस्टिलरी में घुमाया, जहां इत्र बनाने के लिए आज भी हाइड्रो डिस्टिलेशन के पारंपरिक तरीके का इस्तेमाल किया जाता है. तांबे के बड़े से कड़ाहों और बांस से बनी पाइपों के जरिए अत्तर और हाइड्रोसोल (गुलाब जल, केवड़ा जल) तैयार किए जाते हैं.

जैन अपनी कला के प्रति पूर्णत: समर्पित हैं. उन्होंने बताया कि टॉप, मिडल और बेस नोट्स विधि से बनाए गए आधुनिक जमाने के परफ्यूम से उलट पारंपरिक तरीके से इत्र बनाते समय यह ध्यान देना जरूरी होता है कि 'चंदन की लकड़ी या तिल के तेल को मिलाने पर’ फूल या लकड़ी के अर्क का बराबर मिश्रण तैयार हो

कन्नौज में 250 से ज्यादा इत्रघर हैं, जिनमें से कई टूट-फूट रहे हैं. पहली नजर में ऐसा लगता है कि पूरा कन्नौज किसी-न-किसी रूप में इत्र बनाने के काम में लगा हुआ है. ताजे तोड़े गए फूलों की छंटाई करते, सही माप में पानी और तेल मिलाते, खास तापमान तय करते और अर्क इकट्ठा करते प्रशिक्षित हाथ (और नाक!) बरबस आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं.

ऊंची दीवारों के अंदर इत्र बनाने के राज छिपाए अपनी चुप्पी में खोए इस शहर का एक शोरगुल भरे बाजार में तब्दील हो जाना हैरान करता है. विजय मार्केट की गहमागहमी के बीच से गुजरने पर शहर का बदला हुआ चेहरा दिखाई देता है. हर तरफ सुगंधित तेल, सुगंधित सामान, बेहतरीन अगरबत्तियों और इत्र की दुकानें नजर आती हैं.

कन्नौज की सजी-धजी दुकानों, चक्कर लगाते फेरीवालों और स्ट्रीट फूड के स्टॉल से भरी सड़कों से बड़ी मुश्किल से खुद को अलग कर, भीड़ से बचते-बचाते मैं इत्र की एक पुरानी दुकान पर पहुंची, जहां धनिए, गली में पड़े गोबर और बगल की मिठाई की दुकान से आने वाली विभिन्न गंधों के मेल से हवा में एक अजीब महक भरी हुई थी.

राधा सरन अपने स्टॉक के बीच बैठे थे. मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उनसे इत्र की विभिन्न किस्मों के बारे में पूछने लगी. पुराने जमाने के अंदाज और ऊंची आवाज में बोलते हुए वे एक दार्शनिक जैसे लग रहे थे, ''मेरी जवानी का राज ये इत्र हैं. ये याददाश्त को जगाए रखते हैं.”

उन्होंने एक पुराने बक्से से कुछेक बोतलें निकालीं और मुझे उनमें रखे इत्र को सूंघने के लिए कहा. उनमें बारिश की महक थी. मिट्टी की सोंधी गंध के साथ लिपटी चंदन की हल्की-सी महक सबसे नशीली खुशबुओं में से एक है और कोई आश्चर्य नहीं कि यह सबसे ज्यादा बिकती है.

मैं विभिन्न इत्र और लोशनों को अपने हाथ पर लगाकर उनकी सुगंध का आनंद ले रही थी. इसी बीच मेरे लिए बगल की मिठाई की दुकान से ताजा गाढ़ी लस्सी का एक बड़ा-सा गिलास पेश किया गया, जिसमें से गुलाब जल की खुशबू आ रही थी. इसे अलीगढ़ इलाके में उगाए गए खास दमश्क गुलाबों से ही बनाया जाता है. इसके लिए कन्नौज खासा मशहूर है.

इस शहर में और भी खास चीजें हैं. जौनपुर के इब्राहिम शाह के शासन में बनाए गए ऐतिहासिक मकबरों के अवशेष, जहां से पूरा शहर नजर आता है. इन मकबरों के सामने का हिस्सा सादा, लेकिन मजबूत है. उन पर उकेरे गए भित्तिचित्रों के रंग फीके पडऩे लगे हैं, फिर भी उनकी खूबसूरती अब भी शबाब पर है. वहां मेरे अलावा कबूतरों की मंडली जमा थी और दूर से स्कूली बच्चों की धमाचौकड़ी सुनाई दे रही थी.

मैंने आखिरी शाम गंगा तट पर स्थित सिद्धेश्वर मंदिर के शांत प्रांगण में बिताई, जो पूजा करने आए आम लोगों और चंद उम्रदराज साधुओं से भरा था. बच्चे भी थे, जो नदी में पत्थर फेंककर मजा ले रहे थे और मैं नदी की लहरों का संगीत सुनने में मग्न थी. क्षितिज पर सूरज की यात्रा पूरी हो चली थी.

अपने शहर वापस जाने के लिए मैंने शाम की बस पकड़ी और उसमें बैठकर आखिरी बार मुड़कर इस शहर पर नजर डालते हुए इसके सुनहरे अतीत को अपनी कल्पना की आंखों से देखने की कोशिश की. उस अतीत को, जब इसकी गलियों में दूर-दराज के शहरों से इत्र, मसाले और रेशम लेकर आने वाले व्यापारियों और यात्रियों का जमघट लगा रहता होगा.