इसी साल मई में दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश मलेशिया ने 'ओरांगउटान डिप्लोमेसी' नाम से एक नई कूटनीति की घोषणा की थी. इसके तहत मलेशिया से पाम ऑयल (ताड़ के तेल) खरीदने वाले देशों को इन झबरा लाल फर वाले प्राइमेट्स को बतौर उपहार दिए जाने की बात कही गई थी. तब इसके बारे में बताते हुए देश के बागान और कमोडिटी मंत्री जोहरी गनी ने कहा था कि यह चीन की 'पांडा डिप्लोमेसी' की तर्ज पर है, और उम्मीद है कि यह भी वैसी ही सद्भावना पैदा कर सकेगी जैसी चीन अपनी 'एनिमल डिप्लोमेसी' के जरिए करता है.

लेकिन मलेशिया की इस नई कूटनीति पर जानवरों के संरक्षण में लगे कई समूहों ने गहरी चिंता जताई. कहा गया कि पाम ऑयल के उत्पादन के लिए वनों को नष्ट करना, जहां ओरांगउटान रहते हैं और फिर उन्हें उपहार के रूप में देकर उन व्यापारिक देशों से 'फेवर' हासिल करना सरासर पाखंड है. इसी बीच 18 अगस्त को खबर आई कि मलेशिया ने अब अपनी ओरांगउटान डिप्लोमेसी में एक बड़ा बदलाव किया है. ऐसे में क्या है वो बदलाव और क्या है भारत सहित विभिन्न देशों की 'एनिमल डिप्लोमेसी', आइए समझते हैं.

क्या है मलेशिया के 'ओरांगउटान डिप्लोमेसी' का पूरा मामला

दरअसल, ये पूरा मामला मलेशिया के पाम ऑयल के निर्यात के मसलों से जुड़ा हुआ है. यूरोपीय संघ (ईयू) के पिछले साल के एक कानून की वजह से मलेशिया के पाम ऑयल उद्योग पर यह आशंका छाने लगी थी कि इससे उसके ताड़ के तेल के व्यापार पर काफी असर पड़ सकता है.

ईयू की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, पिछले साल जून में ईयू ने वैश्विक वनों की कटाई और उनके क्षरण को रोकने के लिए 'यूरोपीय डिफॉरेस्टेशन-फ्री उत्पाद विनियमन' लागू किया था. जिसके तहत, ईयू के आयातकों और निर्यातकों को अब यह साबित करना होगा कि उनके कृषि उत्पाद साल 2020 के बाद डिफॉरेस्टेशन-फ्री (वनों की कटाई से मुक्त) और वन क्षरण से मुक्त हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें अब यह साबित करना होगा कि 2020 के बाद उनके कृषि उत्पादों को हासिल करने की प्रक्रिया में वनों की कटाई नहीं हुई है.

वेबसाइट में आगे बताया गया है कि 31 दिसंबर 2020 के बाद वनों की कटाई वाली जमीन पर अवैध रूप से उत्पादित वस्तुओं को यूरोपीय संघ के बाजार में नहीं रखा जा सकेगा. यह रेगुलेशन इसी साल 30 दिसंबर से लागू होने वाला है. जाहिर है कि मवेशी, कोको, कॉफी, पाम-ऑयल, रबर, सोया और लकड़ी जैसी चीजों का उत्पादन करने वाली कंपनियों पर इस कानून का असर होगा.

जहां तक मलेशिया की बात है, यह दक्षिण एशियाई देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है. पाम ऑयल की डिमांड पूरे विश्व में काफी ज्यादा है. मजाकिया तौर पर कहा जाता है कि सुपरमार्केट में मिलने वाली हर दूसरी चीज में किसी न किसी मात्रा में पाम ऑयल का अंश मौजूद है. पिज्जा से लेकर बिस्कुट और लिपस्टिक से लेकर शैम्पू तक ज्यादातर डेली लाइफ प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होता है.

बहरहाल, कई मीडिया रिपोर्ट्स में मलेशिया और पड़ोसी इंडोनेशिया में वनों की कटाई के लिए पाम ऑयल की वैश्विक मांग को जिम्मेदार ठहराया गया है. ईयू के रेगुलेशन के मद्देनजर और खुद को पर्यावरण हितैषी साबित करने के लिए मलेशिया ने इस साल मई में ओरांगउटान डिप्लोमेसी पेश की थी. योजना यह थी कि उन देशों को उपहार के रूप में ओरांगउटान दिया जाए जो मलेशिया से पाम ऑयल खरीदते हैं, ताकि इस वस्तु के पर्यावरणीय प्रभाव पर चिंताओं को कम किया जा सके और व्यापार स्थिर बना रहे.

मलेशिया ने ईयू के रेगुलेशन को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसकी आलोचना की थी. तब वहां के बागान मंत्री जोहारी अब्दुल गनी ने 'एक्स' पर कहा, "देश पाम ऑयल के मुद्दे पर रक्षात्मक रुख नहीं अपना सकता. इसके बजाय हमें दुनिया के देशों को यह दिखाने की जरूरत है कि मलेशिया एक स्थायी पाम तेल उत्पादक है और वनों और पर्यावरणीय स्थिरता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है." उन्होंने इसकी तुलना चीन की 'पांडा डिप्लोमेसी' से करते हुए कहा था कि यूरोपीय संघ, चीन और भारत जैसे व्यापारिक साझेदारों को ओरांगउटान देने से वैश्विक समुदाय को यह संदेश जाएगा कि मलेशिया जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है.

लेकिन इसके बाद कई पशु संरक्षण समूहों ने मलेशिया की इस नीति की आलोचना की. वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) ने कहा कि ध्यान ओरांगउटानों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने पर होना चाहिए. रॉयटर्स के मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने अपने एक बयान में कहा, "डब्ल्यूडब्ल्यूएफ वन्यजीवों के स्थानीय संरक्षण का समर्थन करता है, और आग्रह करता है कि इस पहल का समर्थन करने के लिए व्यापारिक साझेदारों को मलेशिया लाया जाए, न कि ओरांगउटानों को देश से बाहर भेजा जाए." ओरांगउटान आईयूसीएन की लिस्ट में विलुप्ति के कगार पर खड़ी प्रजाति के तौर पर चिह्नित है.

संभवत: इन सभी पहलुओं और आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए 18 अगस्त को मलेशिया के बागान मंत्री गनी ने एक नया प्रस्ताव पेश किया. इसके तहत अब मलेशियाई पाम ऑयल के आयातकों को एक या इससे अधिक ओरांगउटान को "स्पांसर" करने की पेशकश की जाएगी और उस धन का इस्तेमाल मलेशिया के भीतर उनके संरक्षण के लिए किया जाएगा, बजाय उन एडॉप्ट किए गए प्राइमेट्स को विदेश भेजने के.

आइए अब जानते हैं कि भारत सहित अन्य देशों की एनिमल डिप्लोमेसी क्या रही है. पर सबसे पहले इस डिप्लोमेसी को जान लेते हैं.

क्या होती है 'एनिमल डिप्लोमेसी'?

संधि, समझौता, हाथ मिलाना ये कुछ ऐसी कूटनीतियां रही हैं जिनका इस्तेमाल सदियों से राजनेता वैश्विक स्तर पर संबंध बनाने के लिए करते रहे हैं. कुछ इसी तरह की कूटनीति एनिमल डिप्लोमेसी भी है जो औरों के बरक्स थोड़ी अजीब लेकिन एक प्रभावी डिप्लोमेसी के रूप में जानी जाती है. इसके इतिहास को ट्रेस करें तो घड़ी की सुई हजारों वर्ष पीछे तक जाती है. ऐसा कहा जाता है कि पहली सदी के आसपास मिस्र की मशहूर महारानी क्लियोपेट्रा ने रोमन सम्राट जूलियस सीजर को एक जिराफ भेंट किया था.

बगदाद के खलीफा हारुन अल-रशीद के बारे में भी कुछ ऐसी ही बात कही जाती है कि उन्होंने शारलेमेन (एक मशहूर रोमन सम्राट) को एक एशियाई हाथी भेंट किया था. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शासकों और राष्ट्राध्यक्षों द्वारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने की कूटनीति के जरिए उपहारों के रूप में पशुओं का इस्तेमाल हजारों सालों से किया जाता रहा है. 20वीं सदी की शुरुआत से ही एनिमल डिप्लोमेसी एक तरह से सॉफ्ट पॉवर के रूप में विकसित हुई है, जिसका इस्तेमाल देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है.

चीन की चर्चित 'पांडा डिप्लोमेसी'

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एनिमल डिप्लोमेसी का शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण चीन की पांडा कूटनीति है. मूलत: चीन में पाए जाने वाले ये पांडा सालों से "मैत्री दूत" बने हुए हैं, और चीन ने इस कूटनीति के जरिए उन तमाम देशों तक अपनी पहुंच बनाई है जहां-जहां उसने इन जानवरों को उपहार के तौर पर भेजा है. रॉयटर्स के मुताबिक साल 1949 में अपनी स्थापना के बाद से चीन ने अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को चमकाने के लिए पांडा कूटनीति का इस्तेमाल किया है.

इसके तहत चीन ने इन जानवरों को सद्भावना पशु राजदूतों के रूप में विदेशी चिड़ियाघरों को या तो बतौर उपहार भेजा है या उन्हें उधार के रूप में दिया है. पूर्व चीनी नेता माओत्से तुंग ने 1957 में सोवियत शासन का मार्ग प्रशस्त करने वाली अक्टूबर क्रांति की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तत्कालीन यूएसएसआर को एक पांडा (पिंग पिंग) उपहार में दिया था. अपने समाजवादी सहयोगियों के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए चीन ने 1959 में भी यूएसएसआर को एक और पांडा भेजा. इसके अलावा उसने 1965 और 1980 के बीच उत्तर कोरिया को पांच और पांडा भेजे.

साल 1972 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन की ऐतिहासिक यात्रा की थी. इसने अमेरिका और चीन के बीच चले आ रहे 25 साल के अलगाव को खत्म कर दिया था. इस यात्रा के दौरान बीजिंग ने अमेरिका को दो पांडा, लिंग लिंग और ह्सिंग ह्सिंग उपहार में दिए थे, जो एक तरह से इन दोनों देशों के बीच कटु संबंधों के सामान्य होने का संकेत था और यह चीन की विदेश नीति के लिए एक निर्णायक क्षण था. इसके बाद चीन ने जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन समेत अन्य देशों को भी बतौर उपहार पांडा भेजे.

लेकिन साल 1984 के बाद से चीन ने पांडा की घटती संख्या के कारण उन्हें उपहार के तौर पर मित्र देशों को देना बंद कर दिया और इसके बदले उसने विदेशी चिड़ियाघरों को पांडा को उधार स्वरूप देना शुरू कर दिया. अमूमन ये पांडा 10 सालों के लिए उधार के तौर पर दिए जाते रहे हैं, और इनके बदले में चीन सालाना शुल्क के तौर पर करीब साढ़े आठ करोड़ रुपये हासिल करता है. इन पैसों का इस्तेमाल वो पांडा की देखरेख और उनकी आबादी बढ़ाने के यत्नों पर खर्च करता है. उधार समझौते की मियाद खत्म हो जाने के बाद ये पांडा चीन वापस लौट जाते हैं.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का अपने व्यापारिक साझेदारों को पुरस्कृत करने के लिए भी पांडा का इस्तेमाल करने का एक लंबा इतिहास रहा है. 2013 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि चीन द्वारा कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को पांडा पट्टे पर देने का समय इन देशों के साथ यूरेनियम सौदों और अनुबंधों के साथ मेल खाता है. यही नहीं सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड सहित अन्य देशों के साथ पांडा समझौते भी मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर के साथ ही हुए.

हालांकि कभी-कभी इन पांडा का इस्तेमाल चीन किसी देश के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए भी करता है. 2010 में चीन ने अमेरिका में जन्मे दो पांडा, ताई शान और मेई लान को तब वापस बुला लिया था, जब बीजिंग ने वाशिंगटन को तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और दलाई लामा के बीच निर्धारित बैठक के खिलाफ चेतावनी जारी की थी. दलाई लामा को बीजिंग एक खतरनाक अलगाववादी मानता है.

बहरहाल, चीन की तरह अन्य देशों ने भी एनिमल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया है. ऑस्ट्रेलिया ने कोआला, इंडोनेशिया ने कोमोडो ड्रैगन और थाईलैंड ने हाथी उपहार के रूप में मित्र देशों को दिए हैं. लेकिन आगे हम बात करेंगे भारत की एनिमल डिप्लोमेसी की.

क्या रही है भारत की एनिमल डिप्लोमेसी?

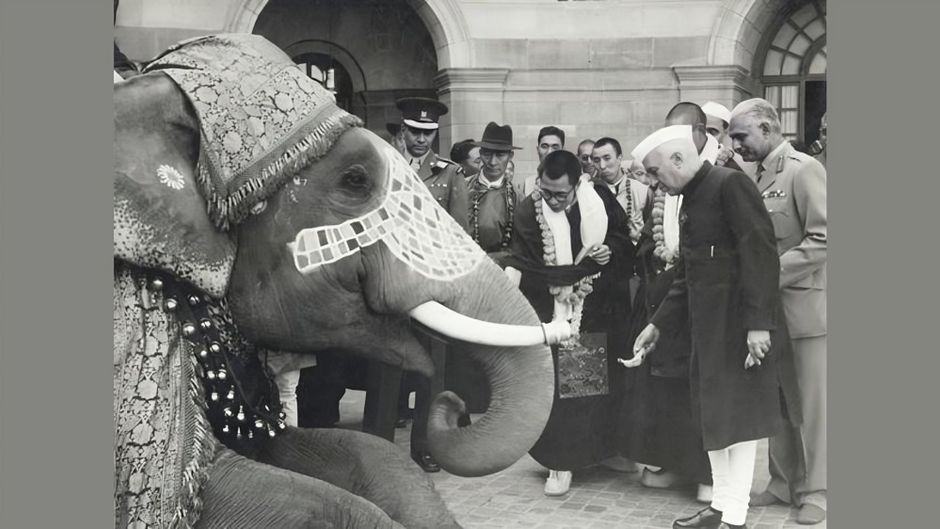

अतीत में भारत की तरफ से कई हाथियों को मित्र देशों को भेजे जाने की कहानियां दर्ज हैं. विशेषज्ञों ने इसे 'जंबो डिप्लोमेसी' का नाम दिया है. कारवां की एक रिपोर्ट में इतिहासकार निखिल मेनन लिखते हैं कि 1953 की सर्दियों में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को कनाडा के एक पांच साल के बच्चे का पत्र मिला. उसमें लिखा था, "प्रिय श्री नेहरू, यहां कनाडा के एक छोटे से शहर ग्रैनबी में हमारे पास एक प्यारा चिड़ियाघर है, लेकिन हमारे पास कोई हाथी नहीं है."

दरअसल, पीटर मार्मोरेक नाम के उस बच्चे ने अपने पिता से सुना था कि नेहरू के पास "बहुत सारे हाथी हैं और शायद वे हमारे लिए एक खोदकर निकाल सकते हैं." उस बच्चे को लगा था कि हाथी जमीन के नीचे रहते हैं और उन्हें खोदकर निकाला जाता है. उसने आगे लिखा, "मुझे कभी नहीं पता था कि हाथी जमीन के नीचे रहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप हमें एक भेज सकते हैं." आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण में उलझे एक प्रधानमंत्री के लिए यह एक अजीब खत था, लेकिन उन्होंने पीटर को जवाबी खत लिखा.

दिसंबर 1953 की शुरुआत में पीटर मार्मोरेक को उसके पत्र का जवाब मिला, जिस पर लाल मोम में भारत की आधिकारिक मुहर लगी हुई थी. नेहरू ने हाथी देने का वादा तो नहीं किया, लेकिन मार्मोरेक को भरोसा दिलाया कि वे इस अनुरोध को भूलेंगे नहीं. उन्होंने लड़के की उलझन को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया, "हाथी जमीन के नीचे नहीं रहते. वे बहुत बड़े जानवर हैं और जंगलों में घूमते रहते हैं... उन्हें पकड़ना आसान नहीं है."

नेहरू के इस जवाबी खत ने कनाडाई प्रेस का ध्यान खींचा. यहां तक कि कनाडा के प्रधानमंत्री को इस स्थिति से अवगत कराया गया. पीटर स्थानीय स्तर पर काफी मशहूर हो गया. क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान ग्रैनबी में प्रसारित एक याचिका के माध्यम से पीटर के इस हाथी भेजने के अनुरोध को बढ़ावा दिया गया. इस याचिका पर आठ हजार से ज्यादा बच्चों ने हस्ताक्षर किए. ग्रैनबी के बच्चों की इच्छा आखिरकार पूरी हुई. साल 1955 में अंबिका नाम दो साल के हाथी के बच्चे को मद्रास के जंगलों से मॉन्ट्रियल लाया गया, फिर उसे ग्रैनबी चिड़ियाघर ले जाया गया. पीटर मार्मोरेक उसका स्वागत करने के लिए खुद वहां मौजूद था. उसने उसके आगमन का जश्न मनाने के लिए भाषण भी दिया.

इसी तरह नीदरलैंड की एक आठ साल की लड़की थिया डे बोअर ने भी नेहरू को पत्र लिखकर हाथी की मांग की थी, जिसके बाद भारत ने एम्स्टर्डम चिड़ियाघर में एक हाथी भेजा था. यह मुरुगन नाम का एक छोटा हाथी था, जो मालाबार के जंगलों से आया था. मुरुगन नवंबर 1954 की एक ठंडी और धुंधली सुबह एम्स्टर्डम के बंदरगाह पर पहुंचा, जहां एक हजार झंडे लहराते बच्चों उसका इंतजार कर रहे थे. जब वह चिड़ियाघर पहुंचा, तो उसका स्वागत हजारों स्कूली बच्चों ने घर में बने भारतीय झंडे लहराते हुए किया. तब ये दृश्य अखबारों, रेडियो और न्यूजरील कार्यक्रमों में काफी जोर-शोर से दिखाए गए.

कारवां की एक रिपोर्ट के मुताबिक आजादी के बाद के पहले डेढ़ दशक में भारत ने जापान, चीन, सोवियत संघ, अमेरिका, जर्मनी, तुर्की, ईरान, कनाडा और नीदरलैंड के चिड़ियाघरों में राष्ट्र के प्रतीक और अपनी सद्भावना और मित्रता के दूत के रूप में असंख्य हाथी भेजे. हाथी उपहार में देने की भारत सरकार की इच्छा इतनी अच्छी तरह स्थापित थी कि कभी-कभी बिना आधिकारिक अनुमति के निजी नागरिकों द्वारा भी यह पेशकश की जाती थी.

इसके अलावा भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दर्ज है कि दुनिया के कई देशों के स्कूली बच्चों ने हाथी देने के लिए नेहरू को खत लिखा था. बहरहाल, साल 2005 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार जानवरों को उपहार के रूप में भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया. इससे भारत की दशकों पुरानी एनिमल डिप्लोमेसी का भी अंत हो गया, जो नेहरू के समय अपने शबाब पर रही थी.